分類が曖昧なものが多いので、とりあえずまとめて入れます。

速度注意

速度注意下り勾配の下は交差点です。

走行注意

走行注意橋の堤防を上り下りする区間です。4%で標識が立つほどなので見通しが悪いです。

曲線半径

曲線半径カーブの曲線半径が具体的に数値で標示されています。

カーブ注意

カーブ注意本標識を見て注意できなければいつかは事故を起こすでしょうね~……。

急カーブ注意

急カーブ注意前項のパワーアップVer!?

右カーブ注意

右カーブ注意必ずや左カーブもどこかにあることでしょう…。

連続カーブ注意

連続カーブ注意左右逆向きのカーブが連続しなければこの標記にならないはず…。

スリップ注意

スリップ注意急坂の歩道に設置されているオリジナル標識です。

対向車注意

対向車注意デフォルトを使用していますが、ほぼヘアピンカーブ。

路線バスが通るので交互通行は困難です。

屈折注意

屈折注意屈折した人生を送らないように…!? ウソです。「左方屈折あり」の補助です。

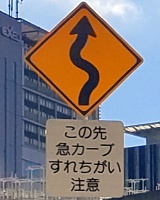

すれちがい注意

すれちがい注意副都心のビル街ですが、急勾配急カーブの険しい道路。

たぬきに注意

たぬきに注意鹿・狸・猿は"名指し"で注意されることは少ないみたいですので珍しいかも。

鹿の飛び出し注意

鹿の飛び出し注意デフォルトの鹿が"御指名"されています。

鹿注意

鹿注意飛び出さずにまったり道草を食べている場合もあり…!?

学童注意

学童注意小学校の通学路なのでこの辺りでは通常は「通学路」が設置されますが、歩道が非常に狭いのであえて注意を強調しているようです。

園児注意

園児注意保育所の前を通るので、特に園児に注意を促しています。

スクールゾーン

スクールゾーン「通学路」と共によく用いられます。地域によって偏りますが、最近は当地では「通学路」の方が設置されるようです。

○○小

○○小通学路の対象となる小学校名がそのまんま書かれています。「○○小学校」の標記や、「スクールゾーン」「通学路」との併記もあります。

児童遊園あり

児童遊園あり都内では「公園あり」と共に結構見られます。

保育園あり

保育園あり小学校の通学路以外での理由で設置されています。

幼稚園あり

幼稚園あり本標識の正式名称は「学校・幼稚園・保育所等あり」。何となく補助がないと小学校限定という感じが…。

飛び出し注意

飛び出し注意この辺りの補助はほとんどが「通学路」ですが、ドーナツ化現象で児童が居ないからなのか繁華街だからなのか…?

公園あり

公園あり都内ではよく設置されています。

児童館あり

児童館あり結構レアかも…。

盲学校 通学路

盲学校 通学路通学路ではありますが、盲学校があることを強調しています。

通学園路

通学園路通学路であり、通園路でもあるということでしょう。

落石注意

落石注意見たまんまですが、正式名称は「落石のおそれあり」。

落石のおそれあり

落石のおそれあり……てなわけで、こちらは見たまんまの正式名称。

雪崩注意

雪崩注意雪崩を注意喚起する警戒標識は無いので「落石のおそれあり」で代用。 地域によって、びっくりマークやオリジナルの警戒標識が設置されています。

凍結注意

凍結注意長い急坂の入口に設置されています。

凍結時注意

凍結時注意前項との微妙な違い…。

降雨雪時

降雨雪時これは同じ意味でも複数の標記があります。

降雨雪中

降雨雪中「降雨雪時」との違いやいかに???

降雪。凍結。時

降雪。凍結。時何故か句点が…。「モーニング娘。」のパクリ?なわけないけどイケてるかも。

凍結時 降雪時

凍結時 降雪時こちらは2枚の板で別々の標記。

スベリ止め用砂

スベリ止め用砂何と標識の根元に置いてある砂袋に対する補助標識です。

砂によるスリップ注意

砂によるスリップ注意画像提供:にくだんご様

滑り止めで用いることのある砂ですが、度が過ぎる量だと逆にスリップしてしまうようです。

路面凍結

路面凍結雨や雪には関係無く…。晴天でも気温が低ければ凍結します。

ブレーキ

ブレーキ本標識から察するに「すべりやすいからブレーキをかけよ」…となるのか? 凍結路面で急ブレーキをかけるとドリフトしますけど…!?

下り(上り)勾配〇%

下り(上り)勾配〇%「急勾配あり」を用いず、「すべりやすい」の補助に勾配の数値まで標記しています。

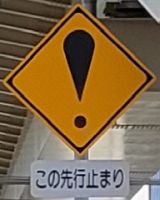

この先行止まり

この先行止まりかつてこの先には開かずの踏切がありましたが、 廃止されて行き止まりになったので、それを知らない人が行かないように設置されたか…。

追突

追突比較的高速で走れてしまう幹線道路では、信号機のある交差点で、うっかりブレーキが遅れてしまいがちです。 「追突注意」の省略と思われますが、こちらの方がインパクトは強いかも…。

二輪車以外は通れません

二輪車以外は通れません狭い路地ですが、人と自転車は通っても問題無さそうです。

大型車左折注意

大型車左折注意橋を渡った直後に堤防上の道路が横切る交差点。角を丸めることも困難で、大型車には特に厳しい左折になるようです。

右折注意

右折注意交差点の右方向の角に建物がぎりぎりまで迫っていて、車をぶつけてしまいそうな交差点です。

50m先幅員せまし

50m先幅員せまし見通しの悪い路地に設置されています。

左折幅員せまし

左折幅員せまし前述の路地の反対側の交差点に設置されています。

大雨冠水注意

大雨冠水注意線路の下をくぐるアンダーパスに設置されています。

冠水注意

冠水注意ここではサグ(地形の窪み)に設置されているようです。確かに水が溜まりそうですが、 こういう地形は車も溜まりやすいとか…。

砂だまり注意

砂だまり注意海岸線の道路。

砂というと普通はすべり止め用に路肩に備え付けられていますが、 ここは海風が吹くと路面に砂が溜まってしまうようで…。

頭上注意

頭上注意道路に木の幹がせり出していますが、 伐採するにも野暮なので……。

波浪注意

波浪注意海沿いすれすれの道路で、 波が荒れた際に水をかぶるおそれがあるのでしょう。

波しぶき注意

波しぶき注意こちらはストレートな標記で海水をかぶるおそれがあるということで…。

越波注意

越波注意「越波(えっぱ)」とは、高波が堤を越えて浸水する現象です。

びっくりマークでは補助標識の文字を読まないと注意すべき対象が分からないので、 ここでは図柄でドーンと表現しています。

合流注意

合流注意一般道の交差点に設置。見たまんまです。

時計回り

時計回り画像提供:えっちょん様

この先のロータリー(環状交差点)に達したら、時計回りに進行することを特に強調しています。 矢印の図柄に従うならば、時計回りが右回りであることは理解できるかと…。

ラウンドアバウト

ラウンドアバウト「環状の交差点における右回り通行」の予告のような設置。

左へ

左へ「車線数減少」の補助で車線が減る方に設置されます。

車線減少

車線減少見たまんま「車線数減少」の補助ですが、2車線からセンターラインが消えて1車線の対面通行に…。

狭さくあり

狭さくあり速度抑制のために狭窄(きょうさく)を設置して、意図的に幅員を狭くしています。

この先ロング車通り抜けできません

この先ロング車通り抜けできませんどのくらいのロングがNGは行ってからのお楽しみ…。

幅員減少

幅員減少見たまんまですが、意外にも各地で見られます。

この先幅員減少

この先幅員減少これも見たまんまに近いですねー。

この先幅員狭し

この先幅員狭しやはり見たまんまのようですが、「幅員減少」に比べると狭くて通りづらそうな気配が…。

歩道幅員減少

歩道幅員減少画像提供:えっちょん様

歩道を通る歩行者・自転車向けの標識のようですが、 歩道が狭くなることを特に強調しているのか…!?

路面凹凸

路面凹凸そのうち"見たまんまシリーズ"ができそう……。

凸凹あり

凸凹あり「でこぼこ」です。「おうとつ」ではありません。

凹凸あり

凹凸あり「おうとつ」です。「でこぼこ」ではありません。

段差あり

段差あり用水路が道路を横切っているようです。

踏切段差あり

踏切段差ありカーブ区間の線路には「カント」(遠心力の緩和のために意図的に線路断面に付けている傾斜のこと) がある関係で、ここを横切る踏切内には段差が生じます。

信号注意

信号注意「信号機あり」は黒と黄の警戒標識の中で異色の目立つ絵柄ですが、 それでも注意喚起…。

信号機有り

信号機有り完全に見たまんまです。本標識の正式名称は「信号機"あり"」と平仮名です。

信号機あり

信号機あり……てなわけで平仮名のもありましたが、本標識は「+型道路交差点あり」。

ガード先信号あり

ガード先信号ありガードをくぐった直後に信号がありますが、手前からではガードに隠れて見づらいため設置されているようです。

ここに設置されている信号機は横型ですが、よくある逆転エラーという突っ込みは無しで…。

交差点あり

交差点あり形状は図形を見ておくれ…。

踏切あり

踏切あり完全に見たまんまです。

踏切あり注意

踏切あり注意「踏切あり」と「注意」の複合…!?

踏切道路面注意

踏切道路面注意ここは雪国なので、脱輪やエンストによる踏切道特有のトラブルの他、 路面凍結によるスリップにも注意を促す標記と思われます。

対面交通

対面交通これも見たまんまですが、正式名称の「二方向交通」よりも分かりやすいかも…!?

高速道路のすぐ脇に、ほぼ同じ規模の県道のトンネルが並んでいます。

防護柵あり

防護柵あり車止めのようなものを想像すると歩行者は先に行ける…?

(×印)

(×印)行き止まりであることを図形で示しています。

行き止まり

行き止まり「行き止り」の標記もあります。

この先階段あり

この先階段あり下り坂の歩道の先が階段になっています。ここでは自転車は車道を走らないと気付いた時は大怪我どころじゃ済まないでしょう、マジで。

前方の松

前方の松道路にはみ出た松並木に対する注意です。本標識に旧型「注意」を使うところも渋い!

○○線

○○線踏切を横切る鉄道路線名(西武池袋線)が補助標識に書かれています。

自転車も止まれ 左右確認

自転車も止まれ 左右確認「一時停止」の補助も全国各地で様々なようです。これは茨城県で見られます。

交差点

交差点「一時停止」の補助。埼玉県の川越市・入間市辺りで見られるものです。

連続渡橋禁止

連続渡橋禁止古い橋梁のため同じ梁に複数の車両が載っかり続けるとそのうちドボ~ン……てなことになってしまうため、 規定重量を超える車は1台ずつ通過しなさいという規制のようです。ここには大型車の通行規制はありません。

右折禁止

右折禁止変則交差点ですが、これがあれば右折ウィンカーを出してはいけない場所だと必然的に分かるでしょう。

一方通行路

一方通行路出口に対して一方通行の途中ではこの標記です。大抵黒矢印が描いてありますが、変則交差点では描けないようです。 たまに出口にも紛れて設置されています。

一方通行

一方通行規則的な形状の一方通行の途中で、黒矢印の向きは進行方向に合わせています。

一方通行出口

一方通行出口地域によっては「一方通行路出口」という標記もあります。

右折車高さ制限あり

右折車高さ制限ありオーバーパスの側道を通行中の交差点に出現。右折でオーバーパスをくぐろうとすると、即刻高さ制限に引っ掛かります。

この先運転注意

この先運転注意急カーブと上り急勾配、どちらも半端無く「急」です。

確かに運転が難儀な道路ですが、決して運転が楽な道路で注意しなくていいというわけではありませんので…。

養護学校あり

養護学校あり後付のようですが、「注意」が「学校・幼稚園・保育所等あり」の補助に付くのはあまり無いかも。この辺りでは小学校の通学路はオリジナル標識を設置しているので、 この本標識自体があまり設置されていません。

隧道内歩道有り

隧道内歩道有り「トンネル」と書かずに日本語を使うこの頑固さ…。でも「高さ制限」でなく「幅員減少」の補助であるべきなのでは…!?

> 補助標識 詳細

> 補助標識 詳細