「この先○○m」・「ここから○○m」の数値、「○○全域」は

集め出したらきりがないので、特徴的なものだけを載せます。

集め出したらきりがないので、特徴的なものだけを載せます。

この先

この先何と距離表示無し。手前側を規制する標識などあり得ませんので、一体何の意味があって???

この先○○mまで

この先○○mまで「ここから○○m」と意味は変わりませんが、「この先○○m」と混同しそうで何とも微妙な言い回し…。

○○m

○○m「この先」なのか「ここから」なのかはてまた…!?本標識からして「この先」と関知すべきでしょうけど…。

○○m先

○○m先「この先○○m」とはニュアンスの違いはあれど、意味は同じ。高速道路ではこちらの方が主流。 設置場所が交差点か道路の途中かの違いは多少あるかもしれないが…明確な区別はやっぱり無い。

これより○○m区間

これより○○m区間「ここから○○m」と意味は同じですが、「区間」を強調する上ではこの方が自然か…。

○○m先の陸橋下

○○m先の陸橋下「この先○○m」「○○m先」でも意味は通りますが、本標識が「高さ制限」なので、 規制場所が陸橋の下であることまで明確に示しています。

この場所

この場所ピンポイントでの「転回禁止」の補助は「始まり」「終わり」の2個を設置する例がありますが、 合理的に1個で済ませる手段として「ここから○m」と共に用いられます。

この交差点

この交差点同じく合理的に…。「場所」は単に分離帯が開いている場所も指定されますが、こちらは交差点を指定。

交差点内

交差点内大阪府で一般的に見られる標記です。

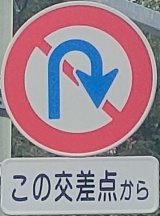

この交差点から

この交差点から三差路の突き当たりから始まる道路の区間規制ですが、交差点の流出手前まで範囲を広げた標記です。

この交差点まで

この交差点まで前項の反対側に設置。規制区間の続いた道路の三差路の交差点の流入から、突き当りまで範囲を広げた標記です。

この先JRガード

この先JRガード鉄道会社名入り…。

JRガード下

JRガード下鉄道会社のロゴマーク入り!!

車道

車道自転車の車道通行を禁止しています。

下り線車道

下り線車道対向車線には「上り線車道」もあります。後から書き直した跡がありますが、「本線車道」とでも書かれていたんでしょうか? どっちにしても「車道」だけでも意味は通じます。

歩道を除く

歩道を除く自転車の車道通行をNGにして歩道を通行するように規制しています。 歩道には「自転車及び歩行者専用」が設置されていますが…普通自転車以外の自転車は通行できません。

側道

側道ここでは本線を走る車の誤認防止のために書かれているようです。

トンネル内

トンネル内トンネルの入口から出口までの間が規制範囲。距離を書くより単純明快です。

高架部

高架部立体交差の歩行を禁止しています。

(橋の名称)

(橋の名称)画像提供:にくだんご様

案内標識の補助で設置される「地名」と誤認しそうですが、規制標識の補助となると、標記された橋がそのまま規制区間になっています。

ここ「西浜名橋」では、歩行者の車道通行をNGとするための設置で、歩道が併設されています。

右車線

右車線片側2車線の一方通行のトンネルに設置。 左車線は歩道があるため高さは確保されているものの、右車線は歩道が無く断面が低いため、十分な高さが確保されていません。

一般道路

一般道路高速道路の入口のすぐ手前にある一般道路のため、高速道路と間違えないように設置されています。何故か文字は青色…。

自転車道

自転車道ここが自転車道であることを指定しています。ここでは車道と歩道の間に整備されています。

有料道路

有料道路実は高速道路の入口です。 一般に「自動車専用」は無料の道路には設置されないようですが、高速道路の無料区間では見られます。

高速道路

高速道路高速道路の入口にあります。

高速道路出口

高速道路出口高速道路の出口にありますってそのまんまじゃんか~!普通は補助さえ付かないので親切ではありますが……。

特定禁止区間

特定禁止区間ホコ天、すなわち「歩行者専用」の補助に設置されます。 要するに特別扱いの車両さえも通行を制限しているようですが、正直うろ覚えでめんぼくない。 まあ一般車両は論外ってことで…。

中央分離帯

中央分離帯雪国では中央分離帯に左下矢印の「指定方向外進行禁止」を設置して、積雪時に逆走防止を知らせます。

ここではその目的を明確にすべく、律儀に補助標識が設置されています。

都心全域

都心全域かつて都内では最高速度40の補助に「高・中速車 都内全域(これと異なる指定区間を除く)」 というのが見られましたが、今ではこれしかないようです。

町内全域

町内全域「市内全域」が〇〇市の全域なのに対して、〇〇町の全域ではこうなります。

区域内全域

区域内全域かなり漠然としていますが、ここでは大型貨物の通行規制を区域内で規制しています。

指定区域

指定区域「区域内」と同じで、面による規制のようです。

町内指定区域

町内指定区域同じく面による規制のようですが、「町内」の付いている意味が微妙…。

○○一円

○○一円二次元的要素である「区域内」「地内」の全域を指しますが、お役所用語的な言い回しです。

○○地内全域

○○地内全域「区域内」とほぼ同じ意味です。固有名詞付きのものは住宅団地や工業団地、町内単位が多いようです。

○○区間全域

○○区間全域○○地内全域や区域内とほとんど変わらないようです。

別指定区間を除く

別指定区間を除く「最高速度」の補助、「○○地内全域」に付加される形がほとんどです。

ロータリー内を含む

ロータリー内を含む指定区域の駐車禁止の規制ですが、ロータリー内の路駐が絶えないために強調しているのでしょう。

○○地区

○○地区「○○地内全域」や「区域内」とほとんど変わらないようです。

○○一帯

○○一帯ここでは駅前広場全域と見なしていいようですが、その周辺も微妙に含まれそう…。

区間内

区間内「⇔」を文字にしているので「区域内」とは別で、路線による規制です。

十字路の交差点の入口に設置されていることから、区間が継続していることを強調しているようです。

法定禁止場所を除く

法定禁止場所を除く車庫から3m以内・交差点や横断歩道とその端から5m以内…等、「駐車禁止でない道路であっても駐車できない場所」は法令で決まっているので、それを強調しています。 よって、この標記が無くても法令禁止場所は絶対的NG領域です。

駐車場あり

駐車場あり指示標識「駐車可」ではなく案内標識「駐車場」であることを強調しているようで、それがある方向を矢印で案内しています。

重点地域

重点地域駅周辺の繁華街。「駐車禁止」の取り締まりに重点を置いている地域ということでしょう。

最重点路線

最重点路線重点地域から更にパワーアップ!?「駐車禁止」の取り締まりを特に強化している路線ということでしょう。

あんしん歩行エリア

あんしん歩行エリア駅前の中心市街地ですが、通学の高校生が多く通る道路です。

ここでは路駐によって歩行者が歩きづらくなって運転手が見づらくなることを示しているのでしょうか…。

重複区間

重複区間複数の国道や都道府県道が一定区間重なっている場合、地域によってはすべての番号標識が設置されることがあります。 ここでは、2本の国道が重なっていることを律儀に標示しています。

ちなみに「重複」の正しい読み方は「ちょうふく」です。「じゅうふく」は誤読です。

> 補助標識 詳細

> 補助標識 詳細